08.27

陶芸家 今井 完眞さん

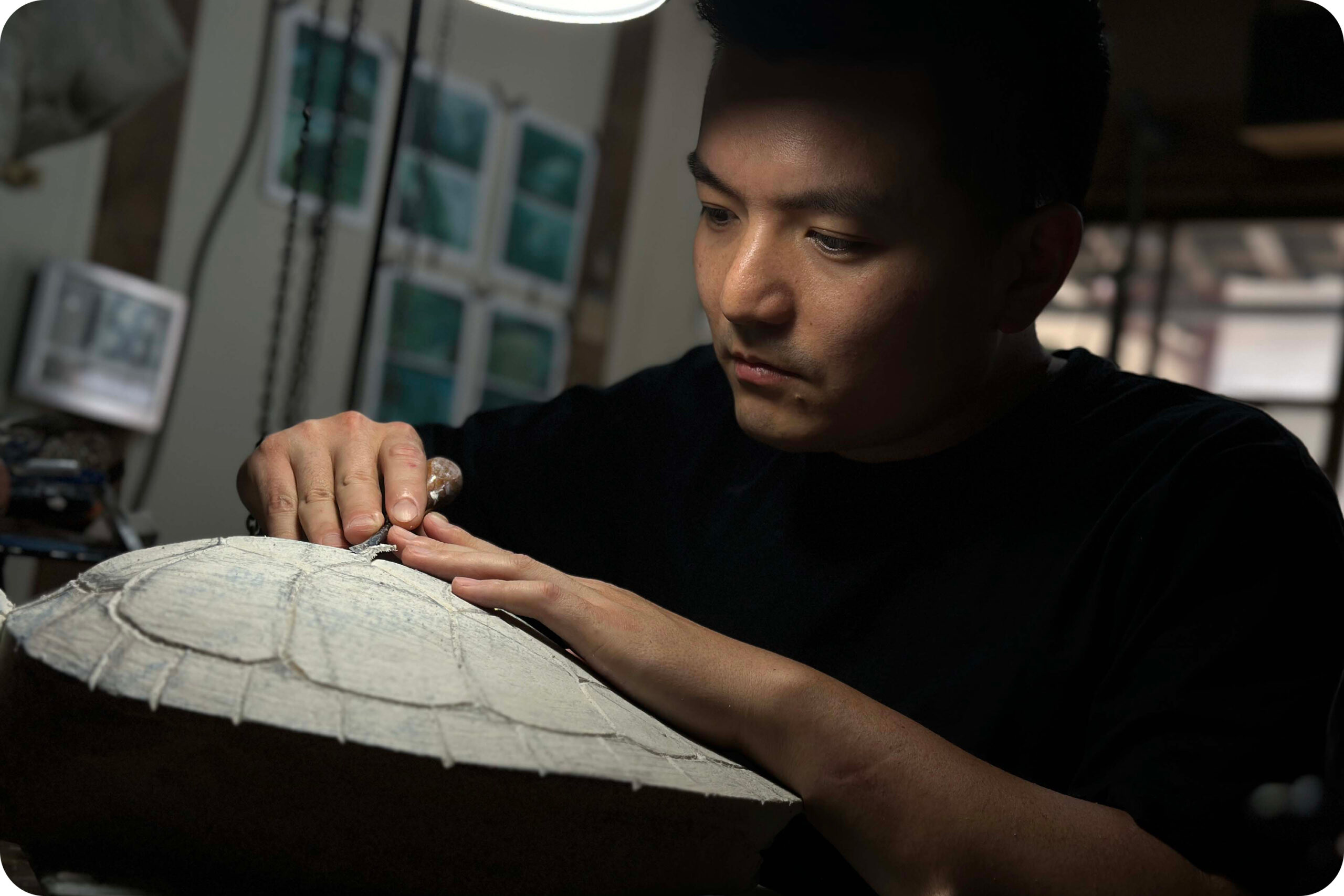

生き物のもっている「らしさ」を陶芸で表現する

6月下旬の梅雨の晴れ間に、京都市右京区の陶芸家 今井完眞(さだまさ)さんの工房を訪ねました。工房があるのは、周囲に田園風景の広がる、自然豊かな地域です。一軒の古民家で完眞さんが出迎えてくださいました。

完眞さんは新進気鋭の陶芸家で、生き物をモデルにした作品が見る人を惹きつけ、話題を呼んでいます。その人気は国内に留まらず、欧米のコレクターや陶芸愛好家からも評価も高まっています。また、著名な工芸家がポケモンのキャラクターをモデルに作品をつくる「ポケモン×工芸展―美と技の大発見―」にも参加するなど、活躍の幅を広げておられます。

今回は、完眞さん流「らしさ」のつくり方に関心を持ち、作品づくりについてお話を伺いました。

作品ができるまで

完眞さんは土の調合から成型、焼成に至るまで、すべて1人で作品づくりをしています。時間をかけすぎると土が固くなってしまうため、大作でも成形にかける時間は1~1か月半程度、トータル3か月ほどで仕上げます。

一般的な作品づくりの順序は、成形→乾燥→素焼き→釉薬(ゆうやく)→下絵付け→本焼きです。この順序は作品によって異なることもあり、上絵を付けた場合は1回の焼成ではおもちゃのような色になるため、5回、7回と重ねて焼くこともあります。素焼きは800℃、本焼きの窯の温度は1230℃にもなります。

色鮮やかなナポレオンフィッシュは、通常の本焼きでの下絵付けに加え、上絵付けも行います。九谷焼で使われ、「玉釉(たまぐすり)」とも言われる上絵の具で描いた上に、金と銀を乗せて焼いた後、最後に磨いてツヤを出すという製法を取っています。

生き物をつくり続ける

一般的に器がつくられることが多い陶芸ですが、完眞さんは生き物を作り続けています。それも、見る人をあっと驚かせるような精巧なつくりで「本物らしい」作品ばかりです。ある百貨店が海外のアートフェアーに今井さんのカニの作品を出展し、帰国時に税関で申告にないカニが荷物に入っていると止められたエピソードがあるほどです。

著名な陶芸家の祖父(今井 政之さん)と父親(今井 眞正さん)のもとで育った完眞さんは、幼い頃から自然と土いじりをして遊んでいました。怪獣やカエルなど好きな形を自由につくり、しばらくすると焼き上がって作品になっている、そんな子供時代だったそうです。

何かしらモノづくりをしたいという思いはあったものの、高校生の時は陶芸が渋く感じられ、漆などの方が美しく見えて惹かれていたました。陶芸を本格的に学び始めたのは、東京藝術大学に入学してからのこと。

生き物をモデルにすることに対して否定的な人も多く、「そのままをつくるなんて」という批判も度々受けたそうです。大学生の頃はうまく説明することができず、学部4年生の時に沼にはまってしまい、卒業制作にも影響したとか。

生き物の場合もつくり方は基本的に器と同じです。陶芸家になってみたからこそ、器づくりが陶芸の理にかなっていると感じることもあると言います。それでも、何千年もの長い歴史の中で様々な技法が生み出されたにも関わらず、ほとんど器づくりにしか使われていないことに対する疑問が、完眞さんの作品づくりを後押ししています。

作り手も変化を楽しむ

陶器は焼成段階で収縮するため、形が変わります。その上、重力で下がるため、陶芸家でも方向性は予測できるもののどの程度変わるかは分からないそうです。

完眞さんはいわく、「それは自然に近づくこと」。作家の意図がそのままに反映されるのが純粋芸術だとしたら、陶芸は少し異なります。人の手による作為的なものが、焼成を経て少し変化する。作り手にさえ予測不可能な部分が、より自然なものとして見る人にも伝わるのでしょうか。

完眞さんは鳥の羽、カニの手など、焼成で影響を受けやすい部分については、どのぐらい下がりそうかを考えて予め高い位置につくるものの、敢えて予測できない部分も作品づくりの中で楽しんでいます。

窯の種類によっても焼き上がりは異なります。眞正さんの工房では電気窯、完眞さんの工房では灯油とガス、広島県の竹原工房では原始的な造りの穴窯を使っています。それぞれ火の入り方が異なり、火の流れが複雑な穴窯では窯変(ようへん)が出るため、最も自然な仕上がりになるそう。

違いについては「魚の切り身に例えることが多いです。コンロで焼いたものと電子レンジでチンしたもの、炭火で焼いたものは見た目も全然違うでしょう?」と説明してくださいました。

陶芸家の向き不向きは、この焼成による変化をどう感じるかも関係してきます。忠実志向の方はあまり向いておらず、陶器の生理現象を受け入れられる人が陶芸家として残っているのだそうです。

「らしさ」のつくり方

完眞さんの作品には海の生き物をモデルにしたものがたくさん見られます。陶器はぬるっとした感触が表現しやすく、特に甲殻類などは相性がよいため、作家でもつくる人が多い傾向にあります。逆に、チワワなど毛がフワフワしているもの、イルカやサメなど要素が少なくて捉えどころのないものは、つくりにくいそうです。

カニの場合は見たままをつくります。工房には、バケツでアルコール漬けにした大きなカニもありました。時々取り出して、作品づくりに生かしています。まずは本物に似せる、それから完眞さん自身の思うカニらしさの要素を加えていくという流れです。

もちろん、本物を傍に置いておけるものばかりではありません。写真や模型をもとにつくることもありますし、トラの顔をつくる時は骨格を勉強したそうです。

完眞さんは生き物のもっている「らしさ」を陶芸で表現し、見る人に共感してもらえたらうれしいと言います。

伝統を受け継ぐとは、新しいことへの挑戦

伝統工芸を受け継ぐというと、そのままを伝承しているように思われますが、実際には「新しく生み出していくこと」を大事にしています。完眞さんは3代目ですが、3代それぞれで「根っこから」考え方が異なり、お互いに干渉しません。完眞さんいわく、それが「まさに京都的な家」なのだそうです。

「常に新しい何かを模索している」という完眞さん。将来構想を伺うと、「手を動かしてつくってみて閃きがあるもので、将来どんなものをつくっているかは分からない」という回答でした。

陶器づくりに没頭し、その過程で気づきを得て自分自身も変化していく。一つひとつの作品も自然の作用による「変化」を楽しむ姿勢が印象的でしたが、陶芸へ向き合う姿勢そのものも同じように思えました。10年後、20年後にどのような作品をつくっているのか、楽しみですね。